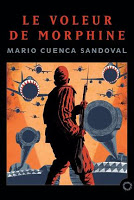

Cubierta de la edición francesa de El ladrón de morfina. Publica Passage du Nord-Ouest. Traduce Isabelle Gugnon.

(Reseña publicada en Culturamas y La tormenta en un vaso)

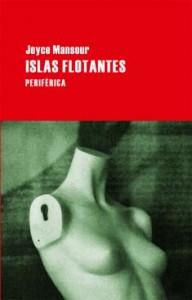

Islas flotantes. Joyce Mansour. Traducción y postfacio de Antonio Ansón. Periférica, 2012, 114 páginas.

Hay narraciones que fluyen como un delirio consistente y sostenido en el tiempo, auténticas mareas de imágenes cuya espuma se prolonga mucho más allá del punto y final. Islas flotantes, editada por primera vez en España, es un ejemplar impecable de esta concepción de la novela, o de algo que va más allá de la novela, un dispositivo inclasificable de la inclasificable Joyce Mansour, nacida en Inglaterra en 1928 aunque procedente de una familia sefardita de El Cairo, para rizar aún más el rizo de su identidad étnica, escritora en lengua francesa, fallecida en París en 1986.

Pese a su integración en la corte de los surrealistas franceses de Breton, Joyce Mansour, de quien solo habíamos leído en castellano tres poemarios reunidos por Igitur, Gritos, Desgarraduras y Rapaces (2009), no puede ser tomada por una escritora surrealista pese a que el humus de que se alimenta su obra sea el mismo: las disquisiciones ero-tanáticas que fascinaron a los surrealistas de su generación, aunque apuntaladas sobre el análisis del vínculo entre sexualidad y muerte que Bataille estableció en su clásico de 1957 El erotismo, en cuyas primeras páginas el pensador de Billom ponía en valor esta cita de Sade: «No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina».

Como acertadamente nos recuerda Antonio Ansón en su postfacio -merece la pena celebrar, de paso, la musicalidad y fluidez de la traducción-, cada época ha tenido su enfermedad, y cada enfermedad sus escritores (p. 114). Sus circunstancias vitales explican que Joyce Mansour, cuyo primer esposo falleció víctima del cáncer, dedicara sus Islas flotantes, segunda parte del díptico Histoires nocives de 1973, a la gran enfermedad contemporánea -«El cáncer está sujeto a la pesadilla por unas tenazas de cangrejo: (…) es, indudablemente, el hijo de la pesadilla, no el padre» (p. 90)-, desplegando una alucinada y onírica peripecia en un hospital de Ginebra que se convierte en una vorágine de sexo y escatología, todo ello envuelto en un lirismo que hurga en la carne y en el grotesco amontonamiento de los cuerpos.

Servida como un conjunto de asociaciones libres e imágenes de gran ferocidad que parecen talladas con las herramientas de la fiebre, Islas flotantes arranca con la visita de la protagonista a la clínica donde agoniza su padre y desemboca, por un túnel delirante de orina, heces y fluido seminal, en su propio ingreso hospitalario, dejando al lector con «la clara impresión de haber ascendido un escalón en el camino hacia la lucidez: el del asco» (p. 87). El conjunto compone un lienzo orgánico en que la sexualidad aparece como el último y paradójico hilo que comunica a los pacientes con la vida.

Los pacientes aparecen ordenados en varias categorías zoológicas, o incluso botánicas, entre las que descata la categoría de los «grandes enfermos», tendidos en sus camas, que un día serán trasladados a la Morgue, sobre los que la autora se pregunta «si son cuerpos del reino animal o del reino vegetal» (p. 43). Pero también están los que aún caminan, siempre con su miembro fuera de la bragueta, dispuestos a hacer el amor hasta las inmediaciones de la muerte. Los pacientes son islas preocupadas por su propio alivio en medio de la aflicción, cada enfermedad es una isla, y en cuanto a los médicos, a los que Mansour compara con tenistas profesionales, tan saludables y enérgicos, estos, «al igual que los dioses, no se compadecen de los soñadores» (p. 102).

En conjunto, la caracterización del centro médico como una enorme trituradora de miembros y órganos recuerda a la dantesca imagen que de los grandes centros de exclusión nos ofreciera Foucault en su Historia de la locura en la época clásica, los sifilocomios y las leproserías, depósitos de alienados en observación que obligan al interno a renunciar a su trato con el mundo, a des-prenderse (p. 65), único estado en que puede asumirse el ideal ascético, «la famosa renuncia a sí mismo prescrita con mayor o menor claridad por todas las religiones» (p. 65).

En resumen: un relato perturbador, de enorme tensión lírica, que nos confronta con la pregunta de cuáles son los últimos hilos que unen el cuerpo medicalizado con la vida. Sea bienvenida la narrativa de Joyce Mansour al ecosistema de nuestra lengua.

Monográfico dedicado a nuestra antología 22 escarabajos en el programa de RNE. Ir a descargar

Reseña publicada en El Cuaderno, La Voz de Asturias, nº38, 2ª quincena de noviembre de 2012)

El mal y la belleza. ¿Existe algún otro tema más perturbador que la naturaleza del mal, más impenetrable? El mal y por supuesto la belleza, su única redención posible según el célebre aserto de Dostoievski. Estos son los dos asuntos sobre los que ha pibotado la obra reciente de Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971). Tal vez no haya abismos mayores y todo lo demás sean habladurías, en el sentido que le concedía Heidegger a esta fórmula: un habla que no revela nada, que incluso demora la aparición de las auténticas preguntas. La feliz confluencia de ambos motivos en Medusa discurre por el cauce de un poderoso híbrido de narración y ensayo que parece anhelar para el pensamiento discursivo la vivacidad de la ficción, y, para la ficción, la elocuencia del discurso ensayístico, voluntad que se anuncia desde el propio arranque, cuando se nos presentan los arcanos de la Historia y el Mito: la Historia, que querría la donación de sentido que provee el Mito; y el Mito, que querría a su vez la inteligibilidad de la Historia.

Safranski ha declarado que “la literatura es una manera de pensar menos reglamentada que las demás disciplinas, por eso tiene una relación muy estrecha con los abismos del ser humano”. No creo que ningún coetáneo de Mendénez Salmón haya fondeado con tanto rigor y hondura en tales abismos, dispensando a cada línea, además, el mimo de aquel Baruch Spinoza, tallador de lentes -Baruch, no en vano, es el nombre de pila de uno de los personajes de Medusa-, que investigó la simetría entre el orden de las ideas y de las cosas. Al aproximarse al mal como laboratorio de la condición humana, Medusa corona la trilogía del autor gigonés -El corrector, La ofensa, Derrumbe- y la completa en tetralogía, forzado a regresar a una de sus obsesiones quizá por su naturaleza escurridiza y su carácter inagotable. Justamente porque el horror es inagotable, y porque, acudiendo a la parodia que Schopenhauer pergeñó del célebre arranque del Discurso del método, “El sufrimiento es la cosa mejor repartida del mundo”, la última novela del gijonés no pretende sentar tesis ni cae en la tentación de un discurso sentencioso, sino que prefiere salpicarnos con las mismas preguntas que el horror suscita y regalarnos una memorable ilustración de los excesos de la razón instrumental y de la dialéctica del Iluminismo diagnosticada por Adorno y Horkheimer.

La historia de la infamia. Del mismo modo en que Magrís seguía el caudal del Danubio a través de Europa, Medusa persigue el río del horror vigesimosecular -invento el adjetivo-, arrancando del Berlín que asiste al ascenso de Hitler y pasando por la Blitzkrieg, la Operación Barbarroja, los campos de concentración, la España de la postguerra -desoladora radiografía la de estas páginas-, las dictaduras de América latina de los sesenta y los espantos de la radiación de Hiroshima sobre la carne, en un travelling que nos arrastra de Europa a América y de América a Asia, siempre persiguiendo la puesta de sol, y que recuerda al periplo de aquel Hans Reiter ideado por Bolaño para su monumental 2666. El vehículo es la biografía de un documentalista de la Wehrmacht, pintor, fotógrafo y cineasta, de apellido Prohaska, un representante del arte como notario, testigo e incluso forense de un siglo que, como reza la cita inicial de Benjamin, acompañó cada paso civilizatorio adelantando otro pie en la barbarie, y al que Mendéndez Salmón describe como “uno de los grandes terroristas de la última frontera” (p. 101), uno de los últimos ejecutores de la desmagización o desencanto del mundo que diagnosticara Weber en lo albores de ese mismo siglo del que el esquivo Prohaska, un ojo que quiere desaparecer en lo representado, levanta acta notarial.

La particular catábasis de Prohaska nos coloca ante la pregunta de en qué nos convierte nuestra condición de espectadores del horror, si es posible vivir sin rostro y sin ideolgía (p. 21), reducidos a pura mirada, testimonio o documento aséptico. La elección de las tres disciplinas icónicas a las que consagrará su vida Prohaska, la pintura, la fotografía y el cine, no solo obedece a la centralidad de las mismas en la experiencia estética del siglo xx, sino también a la hegemonía del sentido de la vista en una civilización que ha olvidado, como denunció Heidegger, que lo real es más amplio que lo patente. En este sentido, Medusa funciona también como una genealogía, bien que intuitiva y fragmentaria, de la banalidad de la imagen en nuestro tiempo, como si rastreara en el siglo xx las raíces de sul actual estatuto para una humanidad que, a fuerza de sobreponer al mundo una capa de representaciones cada vez más densa y tramada, terminará por enterrar toda posibilidad de sentido.

Voluntad fenomenológica. El siglo xx ha sepultado el mal bajo varios estratos de asfixiantes representaciones que nos salpican una serie de interrogantes, como la responsabilidad del testigo Ante el dolor de los demás -título del clásico de Susan Sontag-. El trabajo de Prohaska “¿Es arte o la reprobable actividad de un voyeur?” (p. 66). En su presunta neutralidad axiológica, ¿no replica a su vez la eficacia descarnada de los funcionarios del Reich que afirmaban cumplir sus obligaciones sin valorar las consignas recibidas, la banalidad de su mal? Y, por otra parte, ¿es posible que una subjetividad se cancele a sí misma? ¿Es posible la mostración sin filtros? El testigo, “presente donde el acontecimiento se hace signo, síntoma, metodología del desastre” (p. 67) ¿puede a su vez inhibirse como sujeto y replicar la realidad sin deformarla con sus apreciaciones?

Quizá lo más interesante del proyecto estético de Prohaska resida en que no elude la naturaleza vicaria de la representación; por el contrario, intenta “mostrar el mundo tal y como sucede pero introduciendo un levísimo desajuste en él (…) que dinamita desde dentro lo que la imagen sugiere y por el contrario ayuda a revelar, con una rara intensidad, lo que la imagen esconde. Ensuciar el velo levemente para transparentar lo que el velo oculta” (p. 35). Existe al menos un grado de separación entre el horror y el testigo, otro más entre el testigo y el artista que ensucia el velo para manifestar que estuvo allí, y otro más que separa al artista del espectador al que la obra interpela, de modo que el espectador queda a dos escalones ontológicos de distancia, y por eso puede -podemos- asomarnos al abismo desde el interior del abismo y arrojarle su reflejo.

Mario Cuenca Sandoval

'Un Otoño de Novela', géneros populares...

Biblioteca Central

12.11.12 | 15:43h.

El programa incluye una serie de Mesas Redondas sobre los distintos géneros literarios que cubre este Encuentro Nacional.

Del 16 al 18 de noviembre, la Biblioteca Central acogerá las primeras jornadas dedicadas a géneros populares literarios que se van a celebrar en Córdoba. Bajo el título 'Un Otoño de Novela', Novela negra, Histórica, Fantástica, y Ciencia-Ficción serán las protagonistas durante tres días en las que público y autores podrán conversar y debatir sobre la situación actual de estos géneros literarios.

La inauguración será en la sala VIMCORSA, el viernes 16 a las 20 horas, una mesa redonda sobre Novela Negra que analizará el estado actual de la narrativa negro-criminal. Eclosión y contaminación de otros géneros. Modera y presenta Alberto Díaz Villaseñor (Director de las Jornadas PÑ-Negra) e intervendrán los autores Montero Glez, Domingo Villar, Javier Márquez, Toni Hill.

El sábado 17 a las 11.30 horas será el turno de la Novela Histórica que debatirá sobre los antecedentes y estado actual del género. Historia Real e Historicidad literaria. La Literatura como sustituta del sistema educativo, una mesa redonda en la que participarán Francisco José Bocero, y los autores Nerea Riesco, Jesús Sánchez Adalid, José Calvo Poyato, Isabel San Sebastián. Le seguirá la charla sobre Fantasía, Terror y Ciencia-ficción a cargo de Teo Palacios (Director Jornadas de Ciencia-Ficción de Dos Hermanas) y los autores Espido Freire, Juan Ramón Biedma, Susana Vallejo, Fernando Marías.

Por la tarde las jornadas tratarán sobre Los géneros populares a la luz de las últimas tendencias con Mario Cuenca Sandoval, Javier Calvo, Juan Jacinto Muñoz Rengel y Fernando Iwasaki, y más tarde tendrá lugar la presentación nacional de 'Un reino Lejano', de Isabel San Sebastián.

El domingo se celebrará la última jornada con la presentación a las 11 horas de las I Jornadas de Novela Negra en Nüremberg con el escritor de novela policiaca alemán, Dirk Kruse, y a las 23.30 horas se clausuran las jornadas, momento en el que los escritores participantes quedarán a disposición del público y de los lectores para todo tipo de preguntas.

(mi cuento Salvar a Perec en la antología Los oficios del libro), texto completo)

Para cuando terminen el montaje, ya estaré muerto, confiesa mientras te sientas junto a su cama, en su habitación del hospital de Ivry-sur-Seine. Se ha incorporado para seguir en TF1 un reportaje sobre una estación espacial que, aunque incompleta, orbita ya en torno a la Tierra. Las imágenes en blanco y negro, las líneas horizontales y temblorosas con las que se conforma la figura de un astronauta que, muy lentamente, como si fuera un insecto de otro mundo, transporta una antena, no consiguen imponerse al rostro de Perec reflejado en el cristal del televisor. Te sorprenden el tamaño de sus orejas y las verrugas de sus mejillas, acentuadas por la delgadez, la forma redondeada que ha cobrado su cabeza desde que faltan en ella las habituales y canosas melena y perilla, marca de la casa.

Fíjese, te dice mientras te estrecha la mano, me hubiera gustado escribir ciencia ficción. Perec y la ciencia ficción, el alma y la tecnología, ¿se imagina? Lo sé, confiesas; se lo escuché a usted en una entrevista radiofónica; es una de las treinta y siete cosas que usted querría hacer antes de morir. La número treinta, para ser exacto. Perec ríe, pero la risa es interrumpida por una tos vehemente. Da la impresión de que su caja torácica estuviera a punto de romperse. Apartas el rostro en muestra de respeto y devuelves los ojos a la pantalla del televisor, donde, muy despacio, y entre nieve e interferencias, el astronauta acopla la antena a un módulo de la estación. ¿Sabe que alrededor nuestro hay un cinturón de chatarra tecnológica? Basura espacial, dice una vez recupera el resuello, piezas de cohetes y de satélites, restos de pintura, tuercas, ese tipo de cosas. Luego señala al televisor; van demasiado lentos, dice apuntando a los astronautas. No podré ver la estación terminada. Tampoco podré terminar mi novela. Pero al decirlo, y aunque la señala con el dedo, no mira la pantalla sino el cristal de la ventana a su derecha como si por él, en lugar de simples gotas de lluvia, corrieran las más vibrantes energías de la historia de la humanidad, los hilos de las moiras, la fe infantil perdida. Perec mira el cristal como si buscara en él una experiencia completa y cabal del tiempo, y a ti te parece que hay una paradoja en ello: el autor que con más talento ha retratado los espacios tiene ahora que enfrentarse a las servidumbres del tiempo y a la principal de todas ellas, el agotamiento de su plazo aquí, en el mundo.

Para rescatarlo de su abstracción, le entregas tus presentes. Traes bajo el brazo un cartón de Gauloises que los médicos no le permitirán fumar. Traes una bolsa con cuartillas, bolígrafos, una revista de crucigramas, un ejemplar de Les choses para que te lo dedique. Él traza una sonrisa pícara al ver el cartón de cigarrillos: mataría por fumar uno de estos, te dice. Para eso los has traído: no son un regalo, son un soborno. Luego devuelve la mirada a la ventana como si quisiera apartar la tentación o acaso rastrear, de nuevo, el curso de las gotas de lluvia, auténticas partículas de tiempo que se deslizan con tanta morosidad que hacen pensar en la vida eterna. Junto a ella, y próximo al teléfono mural, hay un cuadro que encaja a la perfección con un párrafo de La vida: instrucciones de uso, un paisaje marítimo con una perdiz en primer término, «encaramada a la rama de un árbol seco, cuyo tronco retorcido y atormentado surge de una masa de rocas que se ensanchan formando una cala espumeante». Supones que la imaginación de Perec habrá transitado ese paisaje cientos de veces desde su ingreso hospitalario. Mirar. Inventariar. Describir. Poner a salvo del tiempo. No es bueno morir aquí, tan lejos del mar, te dice.

Te pregunta cómo has conseguido colarte; en recepción tuviste que mentir asegurando que eras familiar de Georges Perec. A su manera, esta afirmación es cierta. Eres lector de Perec, esas son tus credenciales, ese es tu grado de consanguinidad. Pero intenta explicarlo en recepción. E intenta explicarles que has venido a salvar a Perec. Cómo puede morir alguien como él, alguien que ha dedicado su existencia a registrar hasta las cosas más insignificantes, alguien que, al consignarlas, ha querido poner a salvo hasta el último billete de metro, hasta el último paquete de Gauloises que arrugó y tiró a la papelera, el ticket de cada película que viajó desde el bolsillo de su abrigo hasta el cubo de basura. Yo también escribo, confiesas algo turbado. He venido por eso: el tabaco es solo un soborno. Tomo notas. Pongo las cosas a salvo. Porque escribir es eso, ¿no? Escribir ¿no es una manera de ponerlo todo a salvo, de colocar cada cosa a una altura, como en estantes? No, eso es el lenguaje, el lenguaje en general, responde con una voz ronca y cansada. El lenguaje es espacio. Y el espacio es presente. Inventariar las cosas las pone a salvo del tiempo, las vuelve a todas contemporáneas, las coloca en la misma línea. En un aquí y ahora. Hic et nunc. Luego hace una pausa y sonríe, como si le avergonzara haber picado en alguna suerte de trampa. Conque a salvo del tiempo..., ironiza. Y tú te preguntas si la inmortalidad no será, simplemente, un juego de palabras. Pero no te atreves a formular esta nueva cuestión en voz alta. El silencio incómodo es roto por la irrupción de una enfermera que revisa otro instrumento para medir el tiempo: la botella del suero intravenoso. Le toma la tensión al paciente, le coloca un termómetro. Le pregunta si está todo bien. No responde. Perec sigue contemplando el cristal, como si no estuvierais. La enfermedad, piensas, es un monólogo.

Tampoco le presta atención a los regalos. Vive encapsulado en el tiempo que le queda. Te cuenta que por las noches apenas consigue dormir. Escenifica para ti las posiciones del insomnio, cómo se abraza a la almohada como si fuera un tronco en un río, cómo busca después alguna parte de la cama que no esté ya tibia, y es, dice, como buscar una latitud sin exploradores, una latitud que ningún pie humano hubiera hollado con anterioridad. Imposible. Apenas un minuto y la sábana ya tiene la huella, la maldición tibia del cuerpo. No quedan territorios vírgenes en esta cama, dice. Te explica cómo vuelve otra vez al tronco de su río, a su almohada, pero entonces ya no es el tacto de la sábana lo que le molesta, lo que le hace sudar, sino el de un muslo con otro muslo. Tenderse boca arriba para abrir las piernas, y entonces la incomodidad de la nuca, incompatible también con el sueño. Hay cuatro posibilidades: espalda o pecho, un costado u otro. Hay cuatro direcciones en el insomnio. Alternarlas durante horas sin pensar en el cuerpo. Porque el cuerpo es inteligente y, si sabe que estás pensando en él, su sensibilidad se agudiza, las molestias y la temperatura, el pulso y los latidos del corazón. Un hombre que no duerme.

Luego se incorpora, tose, camina encorvado hasta el televisor arrastrando la percha del suero y enredando la sonda en su brazo. Te levantas y lo acompañas por si fuera necesaria tu ayuda. Él gira el potenciómetro y apaga el aparato de televisión, y queda un punto blanco en el centro de la pantalla -morir ¿será algo parecido?-. Toma un bolígrafo y te firma tu ejemplar de Les choses. Luego abre su taquilla y rebusca algo en los bolsillos de su gabardina. Caen de ellos papeles, envoltorios de caramelos, un lápiz. Para haber dedicado su existencia a consignar por escrito los objetos cotidianos, Perec no es un hombre muy organizado. Sus bolsillos son un galimatías de billetes de metro arrugados, monedas, viejos tickets de compra, el forro de plástico de una cajetilla ya gastada. El orden supremo no es el de las cosas, sino el de las ideas, dices en voz alta. Pero él no presta oído a tu consideración. El orden que Perec ha conquistado es el orden del negro sobre blanco. Ha puesto muchas cosas por escrito y todas ellas le sobrevivirán. Así consideradas las obras, como restos de un salvamento, el escritor es un puro anacronismo, pues las palabras sobreviven, mientras que todas las gramáticas, las estructuras que ha aprendido a lo largo de la existencia, las películas que ha visto y que viven en alguna de las circunvoluciones de su cerebro, todo ello está abocado a desaparecer. Su conciencia será la obra inacabada de una vida. Tal vez por eso Perec ha escogido escribir una obra inacabable, una obra que puede acumularse como se acumulan los palés de los almacenes de mercancías y que, con independencia de la fecha de su muerte, estará tan inconclusa, o tan terminada, como lo puede estar una torre de latas de conservas. Solo así puede uno marcharse de este mundo con la sensación de misión cumplida. Sin nostalgia.

Finalmente da con la que buscaba en el abrigo: un encendedor. Y después celebra el hallazgo, en un arrebato que te toma por sorpresa, bailando un momento con la percha del suero como si la percha fuera una mujer invisible. Es un paso sencillo, un pequeño giro de talón seguido por el giro de las ruedas de la percha, pero también un instante mágico y una broma descarada en las inmediaciones de la muerte, rebosante de dignidad, y es también un flanco por el que puedes entrar a su espíritu. Te armas de valor. He visto que hay una mesa de ping-pong junto a la planta de psiquiatría, le dices. Sé de buena tinta que le gusta el ping-pong. ¿Quiere que juguemos una partida?, y él te mira espantado. ¿Jugar al...?, ¿ha perdido usted el juicio? Si apenas puedo dar tres pasos. Y camina, lentamente, de vuelta a su cama, arrastrando tras de sí la percha del suero. Parece que toda la energía disponible para hoy ya ha sido invertida. Tras quitarse la bata, colgarla en una silla, meterse en la cama de nuevo, comprueba, perplejo, que sigues allí, de pie junto al teléfono mural y al cuadro del paisaje marítimo. Bien, dice mientras se recuesta, ya le he firmado su ejemplar. Ahora puede marcharse, y te da la espalda. No, mejor quédese, dice volviéndose de repente. Si vuelve la enfermera, dígale que el cigarrillo es suyo, dice abriendo el cartón de Gauloises. ¿No será usted el psiquiatra? ¿Perdón? El psiquiatra del hospital. Te cuenta, mientras retira el precinto de una de las cajetillas, que acudióa la consulta de un psicoanalista hace muchos años. Pero que está seguro de que aquello no llegó a proporcionarle ninguna liberación. La psiquiatría no sirve para nada, te dice. Yo me tumbaba y hablaba, suspira. Pero hablar es solo hablar, nada más. No, no soy el psiquiatra, respondes. Te percatas de que la flaqueza, la palidez, el cráneo afeitado, subrayan su casi imperceptible estrabismo. ¿Es este el mismo hombre que escribió Las cosas, La vida: instrucciones de uso, La desaparición... Yo hablaba y hablaba tumbado en el diván y, mientras lo hacía, examinaba las pequeñas grietas, las molduras, las manchas, un insecto aplastado, el polvo de la lámpara. Y mi pensamiento podía entonces detenerse en aquellas pequeñas cosas sin miedo, sin el sentimiento de que era tiempo desperdiciado, energía desperdiciada. Pero ahora no puedo, te dice haciendo girar un cigarrillo entre sus dedos. Para un moribundo, el tiempo no significa lo mismo. Es una posesión que no se puede dilapidar y todo, absolutamente todo, cuenta. Incluso los pensamientos y los recuerdos en los que valdrá la pena detenerse y los que no. Le repites que no eres el psiquiatra del hospital, que solo eres un lector. Bien; entonces, ¿qué es lo que quiere usted?

Tengo coche, ¿sabe? Bueno, no es mío, aclaras; he alquilado un Peugeot para venir desde París. Tenemos cigarrillos, tenemos cuartillas, tenemos bolígrafos, tenemos una revista de crucigramas, tenemos gasolina —Ha perdido usted el juicio—. Le explicas que en nueve o diez horas podríais llegar a la Provenza, y que, cerca de la frontera con Suiza, hay un pueblecito llamado Sainte-Agnès, que es el más alto de Francia, y que, además, se asoma al Mediterráneo, y que, por lo tanto, allí se respira el aire más fresco de Francia. Sin detenerse son diez u once horas de trayecto —Está usted loco—, un paisaje asombroso, parcelas cultivadas y parcelas en barbecho, viñedos, la geometría verde y amarilla de la agricultura, el sol en lo alto, rodeado de nubes como una moneda en una caja de algodón, maquinaria agrícola, vacas, châteaux rehabilitados que, de manera esporádica, aparecen a un lado y otro de la carretera —completamente loco—, y, al fin, los Alpes, al fondo, la humedad del Mediterráneo próximo, las casitas como si colgaran del aire, asomadas al verde, callejuelas de suelo y escaleras empedrados, tiempo para escribir, tiempo para ganarle tiempo al tiempo, un viaje de purificación, una quijotesca y última aventura, mientras los astronautas, a varias millas de nuestras cabezas, colocan las últimas piezas de esa estación espacial que usted no verá terminada —Definitivamente: deberíamos llamar al psiquiatra del hospital—. Y, además, le dices, se puede fumar en mi coche. Y entonces Perec se queda congelado, como si el tiempo contuviera la respiración, y después rompe a reír, rompe a reír a carcajada limpia; los dos lo hacéis; los dos reís sin saber muy bien por qué, para qué, y te preguntas si no será esta la forma suprema de la risa, la forma suprema de la comunicación, limpia, perfecta.

En route! Te dice mientras lo acomodas en el asiento del copiloto, le pones el cinturón de seguridad, una bufanda...

En su número de octubre, la revista Quimera recoge una larga conversación mantenida entre Pilar Adón, Álvaro Colomer, Mario Cuenca Sandoval, Elvira Navarro y Alberto Olmos sobre el estado de la literatura española actual, del mundo editorial, de las inquietudes, hábitos y referencias de los narradores de nuestra generación y un largo etcétera de asuntos que espero sean de vuestro interés.

Jesús Ortega administra este fascinante blog en el que los escritores muestran la intimidad de su escritorio.

Mi colaboración en el blog: http://proyectoescritoriojesusortega.blogspot.com.es/2012/07/mario-cuenca-sandoval.html

Mario Cuenca Sandoval

El plan era sencillo: el Escritor se instalaría en la planta superior y el Padre y el Ciudadano en las inferiores. Arriba quedarían todas las metas insatisfechas y abajo el juego de las hijas, las cenas con los amigos, los partidos de fútbol, los noticiarios, contraviniendo la topica freudiana, según la cual toda frustración se confina en el sótano.

Así que compró una casa con buhardilla e instaló un escritorio en ella, una máquina de aire acondicionado, un ordenador de sobremesa, una librería para los archivadores. Levantó una trinchera entre ambos mundos.

Pero Córdoba no es una ciudad favorable al atrincheramiento. Añádase que al Escritor le produce una inmensa pereza andar subiendo y bajando la escalera cada vez que suena el portero, o cuando el apetito u otras necesidades lo reclaman, o cuando tiene que convertirse otra vez en el Padre de familia o en el Ciudadano.

Como todas las mañanas la casa se queda vacía y en un silencio diáfano, el Escritor se cuela en el salón y se instala en el sofá, justo en esta esquina, con el portátil sobre las rodillas y el utillaje imprescindible sobre la mesa: un cuaderno, fluorescentes, un lector de libros electrónicos, el atril de madera que le regalaron unos alumnos, el teléfono, los libros que ahora mismo lee. Suele dejar la puerta abierta, como se acostumbra en las antiguas casas de vecinos andaluzas. Es aquí donde pueden encontrarlo los amigos, o el cartero, o la muerte.

Sobre el plato de madera -apenas se aprecia en la fotografía- hay una cajita de música de su hija, cuyas fotos enmarcadas quedarían justo sobre su cabeza si ahora mismo ocupara este rincón matutino, si estuviera escribiendo en vez de tomar esta fotografía. Fuera de cuadro, a la izquierda, hay un tocadiscos donde Bill Evans suena muchas veces, demasiadas. Y no se resiste a inmortalizarlo; es su regalo más querido.

Un placer participar en esta antología, al cuidado de Luis García Montero y Chus Visor. Aquí la nota sobre su publicación en El País, de Pedro Zuazua:

"Cualquier hincha, de cualquier club del mundo, podría escribir los versos más tristes o más alegres cualquier noche de partido. De vuelta del estadio, o del bar, después de un mal o un buen encuentro de su equipo, cabizbajo o exultante, mientras camina, rememorará lo que pudo ser y no fue, aquel balón que salió por donde no debía, esa jugada mágica que acabó en gol o ese milagro acontecido en el tiempo de descuento. La derrota siempre ha sido muy poética. La victoria siempre ha inspirado al ser humano. Y el fútbol, como decía Oswaldo Soriano, es una metáfora de la vida.

La colección Visor de poesía celebra su número 800 con la edición de Un balón envenenado. Poesía y fútbol. Una recopilación de algunos de los mejores versos que el balompié ha inspirado y cuya selección ha corrido a cargo del poeta Luis García Montero (del Granada y del Madrid) y del editor Chus Visor (del Atlético de Madrid). 250 páginas que son un buen resumen, en verso, de cómo ha evolucionado el fútbol en este país.

Poco tiene de poesía todo lo que hoy rodea al fútbol. La mercadotecnia, los empresarios sin escrúpulos y el ansia de triunfar a cualquier precio hacen que el alma del llamado deporte rey agonice. Pero hubo un tiempo en que en España (sí sí, en España) el fútbol era tan real y sincero que atrajo la atención de los poetas. Rafael Alberti abrió la veda con su Oda a Platko, tras la final de Copa que enfrentó al Barcelona y a la Real Sociedad en 1928. Del bando vencido salió la Contraoda del poeta de la Real Sociedad, de Gabriel Celaya, en la que se quejaba de hasta “diez penaltis que nos robaron” y daba por vencedores morales a los donostiarras. Tal vez algún técnico actual tenga mucho de poeta. La pasión de Celaya por su equipo era tal que, cuando murió, la Real Sociedad salió a jugar con brazaletes negros en un partido ante el Athletic. Luto por un poeta en un partido de fútbol, qué cosas.

Puede que las odas modernas a los grandes jugadores sean las portadas de los diarios deportivos, basados en la imagen a todo color, con letras grandes y adjetivos rimbombantes, pero antes los versos de los grandes poetas estaban reservados para aquellos que tenían algo diferente. Sin tanta cámara, sin tanta información, había que ser realmente bueno para trascender. Maradona, Quincoces, Juanito, Stanley Mathews, Obdulio Varela, Yashin, Puskas, Meazza, Kubala…han merecido un poema. Y esos versos desprenden respeto, pasión y una estética que, es de temer, nunca volverá. Esos nombres desprenden aromas de otro tiempo, de otro fútbol.

Pero también la poesía contemporánea ha encontrado un hueco para el fútbol, y lo ha hecho desde la crítica o la melancolía. Los versos de Miguel Ávila Cabezas sobre David Beckham son, en realidad, una oda contra el fútbol moderno, y los poetas más jóvenes, lejos de encumbrar a tal o cual jugador, han explorado en sus versos la pureza y la esencia del juego. Narrando escenas cotidianas acontecidas en la calle, en la playa o un pequeño campito de barrio. Son versos al juego despojado del marketing y el dinero, a los equipos de la infancia, a las jugadas soñadas y jamás realizadas, a aquel momento de gloria doméstico en el que el balón fue a donde el cerebro ordenaba, y no a donde el empeine decidía.

¿Son los ídolos actuales dignos de un poema? Seguramente sí, otra cosa es el tono. Vicente Gallego traza un mordaz retrato del futbolista actual a través de una rueda de prensa. Hacer poesía con eso sí que tiene mérito. Y Luis Alberto de Cuenca, en Aquellos viejos tiempos del fútbol en España, hace que la vida pase por delante de los ojos a golpe de alineaciones legendarias. La edad se mide por los jugadores que uno ha visto pasar.

Tal vez ayude a reconciliar al lector cultivado con el deporte más primario el hecho de que Miguel Hernández le dedicara una elegía a un guardameta del equipo de su tierra, que Gerardo Diego no se apartara de la radio hasta saber cómo había quedado su Racing de Santander, que Nicanor Parra encontró, en su etapa en los Estados Unidos, la patria y su infancia en una pelota, o que Clara Janés creyó ver, en la forma de darse a conocer las alineaciones de los equipos, una suerte de oración.

Queda exenta de esta antología la grada, creadora de versos geniales, por su ingenio y crueldad. Las musas son solidarias con el hincha, que relatará cual literato las penas y glorias del encuentro. Cuenta el aficionado con tres elementos clave para la creación: el amor, el odio y la pasión. Hace años, ante los problemas financieros del Liverpool, las terrace inglesas cambiaron el “You´ll never walk alone” (Jamás caminarás solo) por el “You´ll never get a loan” (Jamás conseguirás un préstamo) cuando el equipo del Merseyside visitaba otros campos.

Y si el rival está tan hundido que ni tan siquiera inspira una puya poética, siempre se podrá recurrir a la figura del árbitro. Cuenta Eduardo Galeano que una vez, en Ecuador, se hizo un bonito homenaje a un colegiado que acababa de perder a su madre. Los equipos y el público guardaron un respetuoso minuto de silencio e incluso leyeron un discurso elogiando la profesionalidad del árbitro. A los 15 minutos, el equipo local marcó un gol. El colegiado lo anuló por fuera de juego. Desde la grada se oyó: “!Huérfano de puta!”. Poesía social, se entiende."

Este viernes 9, en la sede del Centro de Interpretación del Cine de Asturias (Gijón), Agustín Fernández Mallo y un servidor charlaremos sobre escrituras y reescrituras y palimpsestos con el pretexto de la proyección de Vértigo, de Alfred Hitchcock. La charla será a las 19:00 y la proyección de la película a las 20:00. Más detalles en el blog de Adrián Esbilla.

(publicado en Quimera, nº 337, diciembre de 2011)

Rüdiger Safranski, Goethe y Schiller. Historia de una amistad.

Tusquets, Barcelona, 2011.

Traducción de Raúl Gabás.

344 páginas, 22 €

El filósofo Rüdiger Safranski (Rottweil, Alemania, 1945) emprendió con Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía (1988) un camino que ha reportado grandes satisfacciones a los amantes del pensamiento contemporáneo: la reconstrucción de aquel momento del espíritu, aquellos años salvajes, que discurren aproximadamente entre Kant y Schopenhauer, atravesando el círculo de Jena, Fichte, Schelling, Hegel, etc.

Más de una década después, tras sus espléndidas biografías de Heidegger (1994) y Nietzsche (2000), nos regaló los dos volúmenes de los que deriva este Goethe y Schiller; me refiero a su Schiller o la invención del idealismo alemán (2004), un estudio sobre el proceso en que se configuró la idea de un espíritu desplegándose en la historia humana, y Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán (2007), la brillante radiografía de la época en que saltó a la palestra, en expresión de Goethe, “una masa de jóvenes hombres geniales con toda valentía y arrogancia” para perderse en “lo carente de límites”. Si los alemanes, a diferencia de los franceses, hicieron su revolución en el reino etéreo del sueño -la cita corresponde a Heine-, es precisamente aquella etérea revolución la que Safranski recrea en sus biografías filosóficas, auténticos frescos de la historia de las ideas.

El feliz encuentro entre Goethe y Schiller, acontecido en 1794 en Jena, quedó consignado en la correspondencia de aquel periodo y constituye el big bang de esta palpitante biografía en la que Safranski nos propone “asistir a la escena privilegiada en que dos creadores de máximo rango se unen por encima de los contrastes para estimularse recíprocamente e incluso para producir una obra en común” (p. 11). Los dos colosos, cuyas efigies presiden el pórtico del Teatro Nacional de Weimar y la cubierta de este volumen, no fueron en verdad “uña y carne”, pero su vínculo cobró la peculiar forma de una alianza en la que incrementaron sus respectivas fuerzas creadoras, algo de lo que ambos fueron plenamente conscientes; Schiller se refiere en su correspondencia a una relación construida sobre la base de una “perfectibilidad recíproca” (p. 14), y Goethe emplea la palabra “progreso” para referirse a ella (p. 14).

Pero basta relacionar este volumen con los que citamos más arriba para comprender que el interés de Safranski no se limita a la anécdota biográfica. Lo anecdótico es desmenuzado para encontrar en su seno lo simbólico; y, así, el encuentro de Goethe y Schiller encarna el deseo de unir dos regiones que, en el pensamiento contemporáneo, se habían presentado en franca oposición: experiencia e idea, naturaleza y libertad, lo ambiguo y lo conceptual (p. 15). Pero es que en aquellos años salvajes, asegura Safranski, todo era estimulante, sobre todo las diferencias (p. 293). El propio Schiller oponía, en sus cartas a Goethe, su espíritu especulativo al espíritu intuitivo de su colega, aunque haciendo ver que ambos se hallaban condenados a encontrarse a mitad de camino.

Goethe y Schiller representan, pues, dos acercamientos opuestos a las ideas que presidieron aquel periodo, en especial las de naturaleza y genio, “las dos palabras mágicas de la época” (p. 24). La ambivalencia que el concepto de “naturaleza” cobra en el primero, espejo de un Dios infinito y, a la par, monstruo devorador, no es compartida por un Schiller, médico de formación, que la concibe como contrincante de la libertad, responsable de las “operaciones más secretas”, las que tienen lugar en el organismo y que desafían la autosuficiencia del espíritu. En Schiller, por otra parte, el genio quebranta las reglas existentes y crea reglas propias, por lo que se vincula a la noción de “libertad”. Mientras que en Goethe se vincula a la anterior noción, pues en el genio se articula una teleología cumplida de la naturaleza; de ahí que, tras la lectura de Shakespeare, el autor del Werther exclamara “¡Naturaleza! ¡Naturaleza!”.

A partir del año de la Revolución francesa, los dos genios coinciden en Jena, la villa que en poco tiempo ostentaría el título simbólico de capital del romanticismo y de la filosofía idealista, si bien no llegarían a encontrarse hasta 1794. Incluso sus percepciones del acontecimiento revolucionario son opuestas. Goethe desprecia la politización de la vida pública como una incitación general a la “politiquilla” (p. 82), y como la oportunidad para que irrumpa en escena la figura del hombre-masa, materia dúctil en manos de los agitadores, lo que conduce al autor del Werther a buscar en el arte un asilo contra la historia (p. 90). Para Schiller, la Revolución de un océano de hombres abriéndose paso (p. 81) en la historia, y, aunque el desarrollo posterior de los acontecimientos le repugna -es la tiranía de la mayoría, y no el kantiano “gobierno de las leyes”-, le parece que el hecho puede ser abordado no solo como tema de reflexión para una filosofía de la historia, sino como principio productivo, lo que alumbrará la teoría schilleriana del arte como juego. El arte es el campo de juego de la verdadera revolución (p. 90).

Durante el periodo de Jena, las actitudes de Goethe, y en particular su matrimonio con una muchacha de baja alcurnia, provocan a esa misma buena sociedad a la que comienza a acostumbrarse el joven Schiller (p. 75). Entonces, un Schiller en ascenso se encuentra con un Goethe en crisis. El primero entra en la vida del segundo en una época en que Goethe se halla lejos de su mejor momento como autor. Aún vive de los réditos de su Werther, pero su nueva amistad le resulta tan estimulante que hablará en su correspondencia de “una segunda juventud” (p. 113). Es precisamente el reguero de oposiciones que hemos desgranado, en estos y otros muchos temas, lo que convertirá a ambos autores en las dos mitades complementarias de un mismo círculo, en expresión de Goethe (p. 110). Desde 1794 colaborarán en Las horas, la revista dirigida por Schiller, y, más tarde, en el Almanaque de las musas, encontrando ambos una “concordancia inesperada” (p. 108) en sus puntos de vista y levantando “un castillo defensivo desde el que lanzaban con buen humor sus rayos contra la vida literaria de la época” (p. 12). Ni siquiera la prematura muerte de Schiller, acontecida en 1805, pondrá término a la confluencia de ambas obras.

Aunque, como era su costumbre, Goethe rehusó asistir al entierro, pues no soportaba el culto romántico a la muerte de, por ejemplo, Novalis (p. 83), se propuso ofrecer un último servicio al amigo perdido: dar término a un drama inconcluso de Schiller y, de este modo, continuar su existencia y compensar su pérdida (p. 291), proyecto del que pronto desistió.

La autopsia del autor de la Oda a la alegría reveló que Schiller había sobrevivido un amplio periodo con muchos de sus órganos internos destrozados, una victoria del espíritu sobre el cuerpo que, en el monográfico a él dedicado, Schiller o la invención del idealismo alemán, le permitía a Safranski establecer que “el idealismo actúa cuando alguien, animado por la fuerza del entusiasmo, sigue viviendo a pesar del que el cuerpo ya no lo permite. El idealismo es el triunfo de una voluntad iluminada y clara”. A decir de Goethe, Schiller había llevado tan lejos la idea de la libertad, que ésta lo mató (p. 298). Lo que sigue es la truculenta historia del cráneo apócrifo de Schiller, custodiado por Goethe en su biblioteca durante un año.

Goethe y Schiller. Historia de una amistad no es, por tanto, un libro dirigido solo a los iniciados en la literatura alemana del periodo; se trata más bien de un fresco vivísimo y espléndidamente documentado del periodo más palpitante de la cultura europea contemporánea, de aquella “revolución etérea del sueño” de la que hablara Heine, que sembró lo mejor y lo peor de los dos últimos siglos del espíritu. Añádanse a estas virtudes el habitual cuidado en la edición de Tusquets y la traducción cómoda y fluida de Raúl Gabás.

Mario Cuenca Sandoval

Las jornadas, que se celebran el jueves 15 y el viernes 16, van a contar con la participación de María Ángeles Naval, profesora de Literatura del siglo XX de la Universidad de Zaragoza; Manuel Vilas, novelista y poeta, VI premio Fray Luis de León 2008; Mario Cuenca Sandoval, novelista y poeta, Premio Andalucía Joven de Narrativa 2007; Jorge Volpi, novelista, cuentista y ensayista mexicano, Premio José Donoso 2009, y Eduardo Becerra, crítico y profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid.

La organización corre a cargo de los profesores Miguel Gallego Roca, Isabel Giménez Caro y Antonio Orejudo y están coordinadas por Isabel Giménez Caro. Colaboran el Grupo de Investigación Estudios Literarios y Culturales, el Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades y la Experiencia piloto de Filología Hispánica.

El viernes 16, a partir de las 10:30 mantendré una charla con el profesor Miguel Gallego con el título "La risa en el abismo". Será en el Salón de Grados (Aulario IV)

(reseña publicada en Quimera nº 336, noviembre de 2011)

La enseñanza es una profesión excéntrica, una fuente de situaciones desconcertantes. Y la enseñanza de la filosofía es una de sus más excéntricas modalidades. En este diario desde la trinchera del aula, el novelista Ismael Grasa reflexiona sobre su experiencia como profesor en un centro de secundaria, el modo en que nuestra formación académica se confronta con los prejuicios más extendidos entre los alumnos; se pregunta cuál deba ser el papel del docente en los debates éticos, si una neutralidad que favorecería el relativismo o una toma de partido contra, por ejemplo, la homofobia o la xenofobia, lo que dejaría a algunos alumnos como derrotados o, en el mejor de los casos, como cobayas de una experimento sociológico, sacando de ellos “su lado más siniestro” (p. 28).

Buena parte del volumen reflexiona sobre la democracia, los totalitarismos, la libertad religiosa y la relación de estos asuntos con una disciplina que, como la filosofía, promueve una radical actitud crítica y aún escéptica. Pero atina Ismael Grasa al reflexionar, además, sobre otros asuntos relativos a la cotidiana práctica docente, en apariencia tan banales como el atuendo del profesor y el modo en que éste influye sobre la conducta del grupo en el aula: “quizá no depende tanto de estas cuestiones formales, pero el caso es que he adquirido la costumbre de dar la clase con corbata” (p. 173). O la pregunta de cómo afecta la labor docente a nuestra disposición como lectores, si no leeremos los textos preguntándonos ya por su utilidad en el aula, o qué pensarían nuestros alumnos sobre los mismos, e incluso sobre nuestra propia obra literaria, pues los alumnos “desprenden en conjunto cierta clase de luz (…), de la que los que trabajamos con ellos nos servimos” (p. 127).

El lector oscilará entre la sonrisa y el abatimiento en aquellos pasajes que retratan el desconcierto de los chicos ante preguntas como si se debe ser tolerante incluso con los intolerantes. Y es que la enseñanza de la filosofía tiene un enorme poder perturbador, siempre que se conduzca con talento, y basta leer varios episodios para reconocer en Ismael Grasa a un buen dinamizador del aula. Decía Woody Allen que el sexo solo es sucio cuando se hace bien; la clase de filosofía solo es significativa cuando perturba, cuando provoca conflictos cognitivos, por ejemplo, en la explicación en el aula de la conocida como falacia naturalista, el salto ilegítimo cometen, desde la naturaleza a la moral, quienes justifican opciones morales por naturales y descalifican otras por antinaturales. En ese sentido, Nietzsche se burló del presupuesto estoico de vivir “según la naturaleza” en Más allá del bien y del mal: “Imaginaos un ser como la naturaleza, que es derrochadora sin medida, indiferente sin medida, que carece de intenciones y miramientos, de piedad y justicia (…). Vivir, ¿no es cabalmente un querer-ser-distinto de esa naturaleza?”. Para muchos alumnos, la denuncia de esta falacia parece chocar con años de educación en valores ecológicos, cuando, en rigor, solo desenmascara un argumento en el que se apoyan integrismos y sectarismos de toda suerte: la identificación de lo bueno con lo natural (pp. 31-32). Pero ¿es natural el condón, la medicina, la aviación, la informática, la cirugía...?

Sin embargo los pasajes a más conmovedores son los que se refieren a la incomprensión, por parte de alumnos que se encuentran en edades muy refractarias a los mismos, de reflexiones graves sobre la condición humana. Es en estos momentos, en el énfasis y aun la teatralidad con que intenta subrayarlos, cuando el profesor revela más de sí, cuando más se expone; así, cuando confronta el pesimismo de Schopenhauer (pp. 144-145) con la frivolidad de un alumno que señala: “¡Míralo, cómo lo vive!” (p. 145).

La flecha en el aire –el título remite a la famosa aporía de Zenón– desmenuza estos y otros agotadores dilemas a los que los docentes nos enfrentamos a diario, y que sustancian el carácter desconcertante de la más extraña de las profesiones.

Mario Cuenca Sandoval

El viernes 25 participo en el ciclo titulado Por el camino de Clint Eastwood, en el Centro de Interpretación de Cine de Asturias, con una charla sobre la poética del gran director norteamericano. Será las 19:30.

En la Alpujarra con Chris Stewart

En la Alpujarra con Chris Stewart

Lo confieso: soy un urbanita incurable. He llegado a Órgiva guiado por un GPS, tras consultar en Internet el pronóstico meteorológico y cargar la batería del móvil y de la grabadora. En contraste, Chris Stewart vino a Órgiva hace más de veinte años siguiendo la estela de Gerald Brenan, de Richard Ford, de Laurie Lee, con el anhelo de calentarse al mismo sol que tan ilustres compatriotas. Músico, piloto de avioneta, esquilador de ovejas en Suecia, autor de una guía de viaje de China y de la reciente “Los almendros en flor” (Salamandra), este moderno Thoreau entronca con una estirpe a medio camino entre los aventureros victorianos y los hippies, en la convicción de que una vida demasiado cómoda y segura es incompatible con la felicidad. texto MARIO CUENCA SANDOVAL fotos RUIZ DE ALMODÓVAR

El último tramo entre Órgiva y el cortijo de El Valero sólo puede recorrerse a pie. Hay que cruzar un puente construido por el propio Chris Stewart (Crawley, Sussex, 1951), o, más bien, reconstruido: el río Trevélez destrozó los siete que le precedieron y, en los lapsos entre uno y otro, la familia y sus visitantes se ven obligados a cruzar en tirolina. Sonrío al pensar que la fama de Stewart habrá sometido a muchos esforzados periodistas a esta pista americana. Después bordeamos un cercado de ovejas, el primero que se levantó en este valle; fue nuestro anfitrión quien introdujo el pastoreo en este paraje tan quebrado y rocoso, contra el pronóstico de los nativos; y también introdujo en la Alpujarra la esquila con máquina eléctrica, pese al recelo de los pastores de la zona, que temían que la máquina electrocutara al ganado. Ya casi al final del sendero, flanqueado por arbustos de gayombas, nos sobresalta la silueta de Giorgione, el espantapájaros; o, para ser más exactos, el espanta-jabalíes, un maniquí tocado con gorra y gafas de sol que nos apunta con su rifle -incluso la Guardia Civil llegó a tomarlo por un cazador furtivo-. A esta altura, se escuchan los ladridos de Bumble y de Big, los perros de la finca, que anuncian a sus amos nuestra visita. En la puerta no hay timbre, sino un cencerro.

Cuando Chris y Ana nos dan la bienvenida en el porche, pienso que la lectura -y disculpen la digresión- es un maravilloso vínculo. Me he divertido con los libros de Stewart y, al estrechar su mano, es como si me reencontrara con un viejo amigo. Ana nos confirma que muchos lectores peregrinan hasta aquí -“todas las semanas viene gente”- y menciona, apenada, el caso de una admiradora que hizo la ruta desde el Reino Unido y fue incapaz de cruzar el río presa del vértigo.

La esencia de la vida urbana

La casa se alza frente al barranco y el denso pinar de la Serreta. Nos reponemos de la caminata con agua con limón en el porche, mirando de reojo el cielo: las amenazantes nubes no acompañan tan bucólica estampa. Conmovido por la belleza del paisaje, le aseguro a nuestro anfitrión que todos los que vivimos en ciudades nos hemos planteado alguna vez mandarlo todo al cuerno e instalarnos, como él, en el quinto pino. Y le pregunto si nunca ha tenido la tentación inversa: mandar al cuerno la vida rural. “Nunca”, responde. “Lo único que echo de menos es la oferta de ocio, el teatro, el cine, los bares, los cafés”. De vez en cuando, Chris y Ana hacen una escapada a la ciudad, “pero volvemos corriendo a los dos días”. De hecho, la pareja acaba de regresar de la que Chris considera “la esencia de la vida urbana: la Feria de Sevilla”.

Al fondo se divisa la ruidosa confluencia de los ríos Cádiar y Trevélez -una versión en miniatura, asegura Stewart, de la del Min con el Yangtze en China-, la presa y el embalse, la huella del artificio en la naturaleza. Chris reconoce que tales construcciones son necesarias en un país como éste, amenazado por la sequía. No es un naturalista ingenuo, y se confiesa gran admirador de muchas de las obras del hombre: “Somos geniales en algunas cosas. Normalmente estamos puteando el planeta, pero hay cosas que me impresionan mucho”. Y la música debe ser una de esas cosas, ¿no? “El arte, la cultura. Sí. Somos unos bárbaros, pero también somos capaces de actos de nobleza, de dignidad, de generosidad y de genio”. Se diría que la estrella que lo atrajo a estas latitudes no fue la naturaleza, sino la belleza, artificial o natural. “Lo que más me gusta es la mano del hombre en la naturaleza. Cuando llegamos aquí, los pueblos eran preciosos, porque había faldas verdes de olivares, con palacios de piedra bien hechos y, alrededor, la sierra, tan agreste y salvaje. Y para mí lo más impresionante era el contraste entre la naturaleza y la belleza de la agricultura, porque también la agricultura puede ser bella”. A continuación, lamenta que ya nadie se interese por la vida agrícola; se gana muy poco y, para cualquier chico de la España actual, la agricultura no tiene dignidad. El efecto es que se han abandonado muchos pequeños cultivos, “y, entonces, la naturaleza vuelve. Siempre lo hace”.

Nos servimos otro refresco y aparece en la charla la palabra de moda: la crisis. “Sí, el capitalismo está en crisis y va a empeorar. Creo que vamos a ver cataclismos. Pero no me gusta decirlo, se supone que soy un optimista” -según reza el subtítulo de su libro Entre limones-. “La crisis también ha tenido efectos positivos: ha frenado el urbanismo desbocado que estaba azotando este pobre país y parte de su belleza, aunque al coste de millones de familias perdiendo sus casas y empleos. Es horroroso, el fracaso de un modelo que también tiene sus aspectos positivos, claro; es un privilegio vivir bajo su abrigo, vender muchos libros y tener muchos lectores. Pero el capitalismo siempre necesita putear a alguien en algún sitio, robándole sus recursos”.

Tragedias de la especulación

Muchas de las anécdotas recogidas en Los almendros en flor han sido propiciadas por la colaboración de Chris con ONGs como Oxfam o Granada Acoge; experiencias conmovedoras como su encuentro con unos inmigrantes ilegales a los que refugió en El Valero, jóvenes magrebíes que cruzaban la Alpujarra a pie para buscar trabajo en los invernaderos de Almería. Éstas y otras vivencias parecen haber teñido de tintes políticos su obra: “¿Tú me ves como un radical peligroso?”, bromea. “Tengo la fortuna de escribir libros que se leen, y decir lo que creo que debo decir, pero a veces pienso que debería estar en las barricadas y no aquí, en mi retiro”.

Le pregunto por unas declaraciones en que aseguraba que Marbella y Puerto Banús son como Sodoma y Gomorra para él. “No las recuerdo, pero seguro que lo he dicho”, ríe. “Es lógico que, cuando vives en una ciudad industrial en Inglaterra, y sólo tienes dos semanas de vacaciones al año, Marbella te parezca el cielo. Pero Marbella era un pequeño pueblo pesquero en los años 1950, bellísimo, y la presión urbanística ha destrozado la Costa del Sol. Hay sitios bonitos, aunque cada vez menos. Es una de las tragedias de la especulación”. Lo bueno es que El Valero parece a salvo de esa locura urbanística. Gran parte de la belleza de esta opción de vida radica en que el hogar de los Stewart no es un bien inmobiliario, no un activo, sino lo que siempre ha sido una casa desde la antigüedad: un refugio donde guarecerse. Cuando Chris y Ana adquirieron la finca, no había electricidad ni agua corriente, sólo una acequia abandonada y una manguera que vertía un chorro de agua no potable en un bidón. Para colmo, la confederación hidrográfica planeaba construir una presa en el valle, con la consecuente amenaza de sumergir su vivienda. Hoy disponen de luz eléctrica suministrada por paneles, teléfono, agua corriente y conexión a Internet, y son padres de una hija alpujarreña de veinte años, Chloé, que ha crecido en este vergel. La colonia de animales -dos perros, siete gatos, más de cuarenta ovejas- ha ido ampliándose y, aunque la obra que amenazaba el bucólico proyecto de El Valero fue ejecutada, la casa permanece en pie. Es más, la presa ha propiciado la formación de un fascinante ecosistema pantanoso, rebosante de ranas, pequeñas tortugas, peces de agua dulce y libélulas. Por desgracia, Porca, el loro misántropo que protagonizó El loro en el limonero, falleció el año pasado. “Nosotros no somos nada sin el loro. Y, además, era muy fotogénico”, lamenta nuestro anfitrión.

Acompañamos a Chris a la despensa. Para el almuerzo, ha puesto a enfriar un rosado que Chloé trajo de la Provenza. Su última adquisición es un arcón congelador -“Nos ha cambiado la vida”-. Ahora pueden almacenar carne, habas, pescado y pan. Antes hacían el pan ellos mismos, pero el horno de piedra se ha resquebrajado y deja escapar el calor. Así que compran grandes cantidades y lo congelan.

El dinero y la felicidad

Para los lugareños, Chris Stewart es Cristóbal Valero. Y su presencia en la baja Alpujarra ya no resulta exótica: la Alpujarra es, de suyo, un espacio exótico en el que conviven los monjes budistas con los agricultores nativos, los ecologistas británicos con los pastores. Por lo demás, uno percibe muy pronto que el mundo de Stewart es un todo coherente: adentrarse en él, como lector o como visitante de El Valero, abre un paréntesis lleno de fragancias y de aire limpio. No deben existir muchos autores en quienes confluyan de manera tan armoniosa vida, obra y paisaje. Ni tantos hombres que hayan encontrado tan pronto su lugar en el mundo. Le pregunto cómo sabe uno que lo ha encontrado, con qué señales podría reconocerlo: “Nunca olvidaré la excitación que sentí cuando llegué aquí. Estaba emocionado por las mil posibilidades que me ofrecía este lugar. Yo había viajado mucho, pero en realidad viajaba para encontrar un sitio donde instalarme”. Mi siguiente pregunta es más íntima: ¿hubiera sido tan sólida la relación entre Chris y Ana en una vida urbana convencional, con quince días de vacaciones al año para veranear en Marbella? “No hubiéramos sido felices así. Ya en los primeros años en El Valero éramos bastante pobres pero muy felices, y la relación entre nosotros -y después con Chloé- se ha fortalecido con las dificultades”. Le digo que tal vez haya cierto placer en la dificultad, que tal vez las comodidades de la sociedad de consumo no sean tan cómodas. “Sí. Buscamos la seguridad y la comodidad, y nos perdemos la riqueza de la vida, arriesgar y aventurarse”. Cierto que Chris ha hecho dinero con sus libros, y reconoce que no es posible escapar del todo a ese modelo del consumo -“También tenemos una tostadora”, bromea-. Pero no es millonario y su vida no ha cambiado en lo sustancial: “Con mucho dinero”, asegura, “es muy difícil mantener la felicidad”.

Ana duda si poner la mesa fuera o dentro. El clima resuelve de inmediato su dilema: un viento huracanado sacude los adornos del porche, el sillón de mimbre que cuelga de una rama, la ducha de verano, una placa donde puede leerse la divisa “Carpe Diem”. Cae una tromba de lluvia fría que amenaza con convertirse en granizo. Así que almorzamos en el interior, frente a una chimenea con dintel de madera de olivo. Harry -una amiga de Chloé que pasa unos días en la finca- ha preparado un menú muy árabe, “poco guiri”, bromea Ana: humus, tabulé, huevos en salsa y ensalada. El español de Ana es más limitado que el de Chris; por fortuna, Chloé, su hija alpujarreña, una perfecta bilingüe que estudia Traducción e Interpretación en Granada, siempre encuentra el equivalente para las expresiones que sus padres no aciertan a traducir. Descorchamos el vino. “A los españoles no os gusta el rosado, pero éste os va a encantar”. Charlamos sobre su percepción de los españoles, ¿en qué habremos cambiado durante todos estos años? “Como cualquier otro país, España ha perdido parte de su identidad al ser europeízada. España es todavía innegablemente española, pero hay muchos aspectos que se han erosionado. Esto me da mucha pena”. Asegura que antes pasaba mucha gente por el valle. El campo se ha despoblado justo ahora que, en el norte de Europa, prospera una corriente de retorno al medio rural, la llamada Ola verde.

Tras descorchar la segunda botella, la conversación va deslizándose hacia temas filosóficos. Vistos los cambios experimentados por el país, pregunto qué significará la palabra progreso para un hombre como Stewart. Él medita su respuesta largo rato -“Es un cuestión muy difícil”-, hasta que decide colocarla en el tejado de Ana. “¿Qué sería el auténtico progreso? -se pregunta ella-. No creo que exista una respuesta, porque todo progreso de unos perjudica a otros. Pero tal vez sería un gobierno mundial, algo que regulara las relaciones entre los países, tan injustas”. Como postre, Harry ha preparado un revuelto de naranjas y plátanos con canela. Es inevitable comentar la diferencia con la fruta de invernadero. “El progreso”, ironiza Chris, “es hacer frutas y verduras sin sabor”.

Después del café, continuamos la charla en el porche. La tarde ha aclarado. Observo el rincón en que Big y Bumble dormitan, el limonero empapado, las gotas de lluvia que se escurren por las buganvillas y por las hojas de una palmera. Recuerdo que Baudelaire se burlaba de la admiración que provocaban la naturaleza y sus “legumbres santificadas”. Sin embargo, el rugido del agua sube hasta aquí, el sol brilla sobre la superficie de los ríos y la brisa trae aroma de romero. Me quedo hipnotizado por el imponente manto de pinos de la Serreta, que se despliega frente a nosotros, cuando la voz de Chris me saca del ensimismamiento. “Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos la barricada?”.

(Reseña publicada en Quimera, nº 334, septiembre de 2011)

Ana Blandiana, Las cuatro estaciones, Periférica, Cáceres, 2011.

Traducción de Viorica Patea y Fernando Sánchez Miret

Postfacio de Viorica Patea. 224 pp.

Las cuatro estaciones fue el primer libro de prosa de Ana Blandiana (Timosoara, Rumanía, 1942), destacada poetisa traducida a veintitrés lenguas y todo un símbolo de la resistencia al autoritarismo en su país. En realidad, Blandiana es el pseudónimo con el que la autora publicó sus poemas, luego de que fuera censurada en 1959 como hija de un “enemigo del pueblo”, pues su padre fue un represaliado del régimen comunista. Tras Proyectos de pasado, Periférica presenta los cuatro relatos que conforman este ciclo, publicado originalmente en 1977, cuatro espacios oníricos en los que la autora hace valer el territorio de lo fantástico como única posibilidad subversiva para quienes vivieron regímenes totalitarios como los de la Europa del Este.

La protagonista de las cuatro narraciones es una flanêuse, una paseante que asiste a una concatenación de hechos asombrosos y nos expone al “terror lleno de asombro que se deriva de comparar el milagro con la realidad” (pp. 75-76). Al arrastrarnos en una corriente de imágenes alucinadas no es un ejercicio de escapismo lo que se nos propone, sino la revelación del verdadero significado del mundo que describe. Como resume la propia autora: “Lo fantástico no se opone a lo real, es sólo su representación más llena de significados” (p. 55). El ejercicio de simple y pura contemplación -“Yo existía porque podía ver” (p. 137)- se convierte aquí en un ejercicio de libertad, tal vez el único disponible bajo el régimen de la censura: “lo importante es siempre lo que puedes abarcar con la vista” (p. 103)-. Y así, ante la sucesión de visiones oníricas, el lector oscila entre la maravilla y la angustia, porque cada milagro aparece a la sombra de una nueva amenaza, próximo al hedor de la putrefacción, imagen recurrente que remite al modo en que el autoritarismo corrompe la existencia -“Fue un momento de enorme pureza emocional, pero al mismo tiempo sentía que algo maléfico planeaba en el aire, que algo se estaba preparando” (pp. 42-3)-. Arrastrados por la textura onírica y por el denso simbolismo con el que la autora intentaba, de un lado, burlar la censura y, de otro, construir un tejido en el que lo invisible y lo visible se daban la mano, los lectores encontrarán en Las cuatro estaciones el negativo de buena parte de la tradición de la literatura fantástica, esa en la que el misterio abre una brecha en lo real; en Blandiana, de un modo inverso, nos movemos en los dominios del misterio, y en su interior se abren angustiosas interferencias de realidad.

En “La capilla con mariposas” (Invierno), la protagonista desemboca en una iglesia ortodoxa en cuyo interior se produce el milagro de la nieve, aun cuando no nieva en el exterior. El retablo de la iglesia ha sido invadido por millares de mariposas que conforman un dibujo con sus intensos colores y reproducen en sus alas las figuras de las vidrieras. El conjunto es de una belleza que al mismo tiempo atrae y repele, pues las mariposas emiten un zumbido inquietante y proporcionan al espectador “una felicidad ambigua” (p. 25), imagen, es posible, del modo en que las utopías esconden la degradación moral bajo sus bienintencionadas apariencias.

A Blandiana no parece interesarle tanto la construcción de personajes y conflictos cuanto la sucesión de maravillas y amenazas, y el modo en que éstas revelan la naturaleza del mundo en que hubo de vivir su infancia y juventud. Resulta revelador en este sentido que Las cuatro estaciones, esta colección de visiones oníricas de un “mundo resbaladizo, que a cada instante olvidaba el aspecto que había tenido hasta entonces” (p. 179), fuera prohibido por sus “tendencias antisociales”.

En “Queridos espantapájaros”, la autora trata de localizar el momento detonante de la Primavera, el epicentro de una explosión de vida que se contagia al hormigón de la ciudad, el cual, sorprendido, comienza a germinar (p. 100). Hasta los edificios crecen a imitación de la flora. La primavera asoma incluso en lo fatídico, en las inmediaciones de la muerte, porque hay un parentesco entre ella y la muerte (p. 80), porque incluso la muerte es vista como un algo genuinamente humano y como una victoria del hombre (p. 79). Entre las visiones consecutivas que presenta el relato, se destaca la escena de la comitiva de un entierro, que viene a representar “un elemento inconformista, el único elemento imprevisible e imposible de controlar en un sistema de determinaciones tan perfectas” (p. 79).

Sin embargo, al mismo tiempo se prepara una conspiración (p. 65). Un ejército de espantapájaros impedirá el triunfo de la primavera/vida. La terrible imprecación con la que se cierra este relato puede leerse como una diatriba contra el modo en que los autoritarismos conspiran contra la felicidad: la protagonista se dirige a ese ejército de espantapájaros en una forma en la que, probablemente, no estén acostumbrados, “directa y humana” (p. 104). Al fin y al cabo, un espantapájaros es una farsa, una burda emulación de un hombre. Y eso son exactamente los gerifaltes del régimen, grotescas imitaciones, inmóviles y aterradoras, de un ser humano, hombres, al fin y al cabo, clavados en la realidad, pero no acostumbrados a la irrealidad (p. 105), escribe Blandiana.

La primavera es también el ideal de una pureza original intacta, un estado prístino del mundo aún no contaminado por la ideología, un hilo a la Creación -“Olía a tierra, así como debió de haber olido en el momento de la creación del mundo, un olor a tierra madre” (p. 89)-. No escapa Blandiana a los tópicos románticos relativos a la naturaleza, como la libertad natural frente a lo urbano, la infancia como pureza frente a lo adulto, el sueño como ruptura con las reglas de un mundo deshumanizado. No obstante, tales tópicos deben leerse en su contexto, el de los totalitarismos que asolaron a los países del Este en el siglo xx, de ahí que el sueño aparezca en Blandiana emparentado no tanto con la muerte cuanto con la intensificación de la vida. Así considerado, este imaginario romántico cobra nuevos y perturbadores significados.

Como en el aterrador pasaje musical de Vivaldi, el Verano es presentado en “La ciudad derretida” como una agresión de la que el organismo se defiende a un nivel que queda más allá de la conciencia, “una especie de astucia del cuerpo” (p. 114). Como nos recuerda con acierto Viorica Patea en su espléndido postfacio, “En la iconografía comunista, el sol o la rueda roja son emblemas de la nueva ideología que anuncia en la propaganda oficial el ’futuro radiante’ de una nueva era” (p. 216). El corazón de este relato deshumanizado, es decir, sin rastro humano, en el que solo se describen fenómenos atmosféricos, el fluir de nubes y de colores en el cielo, se localiza en el pasaje en que dos soles compiten en el cielo, y el vencedor, el de arriba, ilumina el mundo con crueldad (p. 122) y lo impregna todo de un hedor repugnante, culpable y victorioso (p. 122); de nuevo la metáfora del totalitarismo como corrupción de la vida. “Yo era partidaria del sol muerto” (p. 121), declara la protagonista, quien, ahora, y a diferencia de los relatos anteriores, está sola, última superviviente bajo un calor sobrenatural que hace que los individuos, como los relojes de Dalí, se derritan y fundan en una gran masa informe.

Otoño. No obstante, lo que confiere auténtica emoción y hondura a estos relatos es el modo en que Blandiana combina lo mágico y lo testimonial, el misterio y la memoria, o, si se quiere, la metafísica y la intimidad. Esto se hace patente de manera peculiar en el último -y, sin duda, el más melancólico- relato de la colección, “Recuerdos de la infancia”, donde se equipara el olor de las hojas y raíces otoñales, de la tierra mojada, al del papel quemado en la hoguera, y se evoca la destrucción de libros prohibidos, práctica que, por desgracia, era habitual en la Rumanía de los años cincuenta. Resulta conmovedor el pasaje en que el padre arranca y echa al fuego las páginas de su biblioteca que podrían tomarse por subversivas, dándoles un último y compungido vistazo, como si quisiera memorizarlas antes de entregarlas al fuego. Vemos cómo las páginas se retuercen en las brasas, “contorsionándose como si estuvieran vivas y sufrieran” (p. 190), arrancadas de libros que Ana Blandiana leería mutilados a lo largo de su infancia.

Mario Cuenca Sandoval

Talleres de escritura creativa de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Desde el 15 de septiembre en la Biblioteca Central (Lepanto) y la Biblioteca Arrabal del Sur. Horarios y fechas de las sesiones aquí.

(publicado en Quimera, nº 332-3, julio-agosto de 2011

1. House es la encarnación del neopositivismo, como Holmes lo fue del positivismo decimonónico. Los significados de los hechos observables son unívocos para ambos: si el paciente tiene la piel anaranjada, su mujer le está siendo infiel.

2. En ese reduccionismo, la teleserie House puede hermanarse con Lie to me. Si a alguien le tiembla la aleta izquierda de la nariz, es que nos oculta su desprecio.

3. Eso sí: el positivismo no está reñido con el sentido del humor.

4. Que a House le guste el piano -como a Holmes el violín- no revela sino la disyuntiva decimonónica entre el espíritu y la materia, todavía sin resolver.

5. No obstante, en ocasiones se establecen puentes entre ambos reinos. House dixit: "Una enfermedad que ataca al cerebro, al corazón y a los testículos ¿no será un poema de Byron?"

6. Como advirtió Xavi Ayén, House se parece a Javier Calvo.

7. House encarna todos los dispositivos médicos de saber-poder que a Foucault le ponían los pelos de punta -en sentido figurado, desde luego-.

8. El bio-poder somete los cuerpos a la regulación médica a través de un sinfín de pruebas supliciantes, con respecto a las cuales House no muestra la menor delicadeza. Para él, la gravedad del estado del paciente justifica la cosificación disciplinaria de su organismo. De hecho, House acostumbra a mostrar más interés por la enfermedad que por el paciente, salvo que alguna cualidad suya estimule su curiosidad o su libido. La vida de los pacientes está en función del enigma, y nada más.

9. La presunta rebeldía de Gregory House con respecto a la racionalidad médica es, sin embargo, una convalidación de la misma.

10. En House, la singularidad es naturalizada por el saber médico: si alguien no tiene pelos en la lengua, sufrirá una inhibición del lóbulo frontal. Si es un genio del piano, tendrá un daño cerebral en hemisferio derecho. Si es un cretino insoportable, padecerá hemocromatosis. Si habla con Dios, tendrá un herpes. Si es feliz, tendrá algún defecto genético.

11. En 1846, Le Verrier dedujo la existencia de un octavo planeta en el sistema solar a partir de las perturbaciones que se observaban en la órbita de Urano. Lo llamó Neptuno. También House es capaz de postular la existencia de un tumor por pruebas indirectas. Después, localizarlo es solo cuestión de paciencia.

12. Holmes necesitaba la morfina y la cocaína cuando no tenía a tiro misterios que desentrañar, distracciones que engrasaran su maquinaria deductiva. También House necesita casos que alimenten su insaciable genio, pero la vicodina tiene otro propósito: mitigar el dolor. Y el dolor es el obstáculo supremo a su inteligencia.

13. Las conductas no adaptativas también son adaptativas, aunque lo disimulen muy bien. Enamorarse es el trasunto poético de la búsqueda del éxito reproductivo. Evolución, querido Wilson, evolución.

14. House es darwinista social: las relaciones sociales se explican desde las propiedades biológicas. Lo revela, entre otros muchos, en el episodio 13 de la cuarta temporada: “Tres cavernícolas ven venir a un tipo lanza en ristre. Uno lucha, uno huye y el otro lo invita a una fondue. El último no tuvo descendencia”.

15. En el citado capítulo, House trata a un paciente demasiado agradable. Dado que la amabilidad no es adaptativa, debe existir alguna patología subyacente. De nuevo se apela a un naturalismo ético: la insolidaridad, el egoísmo y la agresividad son tomadas como propiedades naturales. Las virtudes, por el contrario, constituyen síntomas médicos, cuando no síntomas de hipocresía.

16. En la misma línea, el episodio Es o no es, de la segunda temporada, analiza el altruismo como una máscara presentándonos el caso del doctor Sebastian Charles, un médico que ha consagrado su vida a la lucha contra la tuberculosis en África. Charles, a juicio de House, no es más altruista que los demás, sino más hipócrita: “Hay un imperativo evolutivo para que no nos den igual la familia y los amigos. Y hay otro para que nos den igual todos los demás. Va contra natura amar a todo el mundo indiscriminadamente”, asegura House.

17. También suscribiría la definición de Dawkins de los organismos como “máquinas de supervivencia”.

18. Sin embargo, esa tormenta de genes tratando de sobrevivir y de reproducirse que llamamos la vida no es un espectáculo bello: “La vida es un asco y la suya es peor aún que otras. Aunque las hay peores, lo cual también es deprimente”, le dice a un paralítico en la primera temporada.

19. La cojera de House lo humaniza, disculpa parte de sus violaciones de la ética médica, pero también brinda pistas para explicar su personalidad; incluso su irritabilidad es naturalizada.

20. La negativa de House a respetar reglas convencionales y procedimientos ortodoxos tiene también su fundamento en un arraigado naturalismo ético: el cáncer no tiene principios morales. Es ciego, sordo y nada caritativo. No se puede luchar contra la enfermedad y, al mismo tiempo, observar las arbitrarias reglas de los hombres. La biología es la ley de la selva. El contrato social es contra-natura. La ética médica es un chiste. Para pensar en las consecuencias legales de esta lucha descarnada, ya está la doctora Cuddy.

21. Todo el mundo miente, incluido House.

22. Los pacientes mienten, sin embargo sus síntomas resultan elocuentes; sólo hay que saber interpretar lo que dicen. Entre el testimonio del paciente y el síntoma, hay que escoger lo segundo.

23. Los pacientes no solo mienten, sino que se comportan de manera irracional con respecto a su enfermedad. Por eso House cree legítima la intimidación para obtener su consentimiento a determinados tratamientos o exámenes médicos. Hobbes aplaudiría con entusiasmo.

24. Sólo los adolescentes, y no siempre, se libran del sarcasmo de House. Tal vez porque representan un nivel de la socialización en el que la hipocresía aún no ha desplegado todas sus raíces. Los adolescentes son puros. Después la sociedad los arruina. Rousseau aplaudiría con entusiasmo.

25. Nunca es lupus. Tampoco sarcoidosis. Ni vasculitis.

26. En el episodio titulado “Buenas intenciones”, House compara la fe con la hipocondría: ambas consisten en dar por segura la existencia de cosas que no son reales. Suena Hume de fondo: si un libro no describe hechos empíricos ni relaciones lógico-matemáticas, mejor echarlo al fuego.

27. No hay una instancia superior que otorgue sentido a la existencia. Como escribió Sartre, “No hay signos en el cielo”. House se burla de las preguntas últimas porque el diagnóstico diferencial no puede confrontarlas con garantías: “y ya que estamos aquí, Cameron querría saber por qué les pasan cosas malas a los cachorritos”.

28. El enfoque positivista no nos orienta frente a las preguntas fundamentales. Explica cómo surge el dolor, pero no explica qué es el dolor ni cuál su sentido. Esto se hace evidente en los dolores que no constituyen síntoma ni poseen función adaptativa alguna; deben de ser un error, o un sarcasmo, o el cinismo de la naturaleza que se ceba en nosotros. Se parecen al propio House y su cojera.

29. Entre las plaquetas, los tumores, las paredes intestinales, los miasmas, los ganglios inflamados, no hay ningún indicio de que la existencia tenga sentido.

30. En la enfermedad, y contra los argumentos de Nietzsche, de Deleuze, no hay dignidad alguna. Nos lo aclara el Doctor House desde el primer capítulo de la serie: “Los cuerpos se deterioran, a veces a los noventa, a veces antes de nacer, pero siempre sucede sin un atisbo de dignidad. ¡Tanto si no puedes andar, ver o limpiarte el culo, siempre es horrendo!, ¡siempre!”.

La editorial Meettok acaba de publicar La pata del escarabajo, un clásico de John Hawkes, con traducción y prólogo de Jon Bilbao: