(Reseña publicada en Quimera, nº 334, septiembre de 2011)

Ana Blandiana, Las cuatro estaciones, Periférica, Cáceres, 2011.

Traducción de Viorica Patea y Fernando Sánchez Miret

Postfacio de Viorica Patea. 224 pp.

Las cuatro estaciones fue el primer libro de prosa de Ana Blandiana (Timosoara, Rumanía, 1942), destacada poetisa traducida a veintitrés lenguas y todo un símbolo de la resistencia al autoritarismo en su país. En realidad, Blandiana es el pseudónimo con el que la autora publicó sus poemas, luego de que fuera censurada en 1959 como hija de un “enemigo del pueblo”, pues su padre fue un represaliado del régimen comunista. Tras Proyectos de pasado, Periférica presenta los cuatro relatos que conforman este ciclo, publicado originalmente en 1977, cuatro espacios oníricos en los que la autora hace valer el territorio de lo fantástico como única posibilidad subversiva para quienes vivieron regímenes totalitarios como los de la Europa del Este.

La protagonista de las cuatro narraciones es una flanêuse, una paseante que asiste a una concatenación de hechos asombrosos y nos expone al “terror lleno de asombro que se deriva de comparar el milagro con la realidad” (pp. 75-76). Al arrastrarnos en una corriente de imágenes alucinadas no es un ejercicio de escapismo lo que se nos propone, sino la revelación del verdadero significado del mundo que describe. Como resume la propia autora: “Lo fantástico no se opone a lo real, es sólo su representación más llena de significados” (p. 55). El ejercicio de simple y pura contemplación -“Yo existía porque podía ver” (p. 137)- se convierte aquí en un ejercicio de libertad, tal vez el único disponible bajo el régimen de la censura: “lo importante es siempre lo que puedes abarcar con la vista” (p. 103)-. Y así, ante la sucesión de visiones oníricas, el lector oscila entre la maravilla y la angustia, porque cada milagro aparece a la sombra de una nueva amenaza, próximo al hedor de la putrefacción, imagen recurrente que remite al modo en que el autoritarismo corrompe la existencia -“Fue un momento de enorme pureza emocional, pero al mismo tiempo sentía que algo maléfico planeaba en el aire, que algo se estaba preparando” (pp. 42-3)-. Arrastrados por la textura onírica y por el denso simbolismo con el que la autora intentaba, de un lado, burlar la censura y, de otro, construir un tejido en el que lo invisible y lo visible se daban la mano, los lectores encontrarán en Las cuatro estaciones el negativo de buena parte de la tradición de la literatura fantástica, esa en la que el misterio abre una brecha en lo real; en Blandiana, de un modo inverso, nos movemos en los dominios del misterio, y en su interior se abren angustiosas interferencias de realidad.

En “La capilla con mariposas” (Invierno), la protagonista desemboca en una iglesia ortodoxa en cuyo interior se produce el milagro de la nieve, aun cuando no nieva en el exterior. El retablo de la iglesia ha sido invadido por millares de mariposas que conforman un dibujo con sus intensos colores y reproducen en sus alas las figuras de las vidrieras. El conjunto es de una belleza que al mismo tiempo atrae y repele, pues las mariposas emiten un zumbido inquietante y proporcionan al espectador “una felicidad ambigua” (p. 25), imagen, es posible, del modo en que las utopías esconden la degradación moral bajo sus bienintencionadas apariencias.

A Blandiana no parece interesarle tanto la construcción de personajes y conflictos cuanto la sucesión de maravillas y amenazas, y el modo en que éstas revelan la naturaleza del mundo en que hubo de vivir su infancia y juventud. Resulta revelador en este sentido que Las cuatro estaciones, esta colección de visiones oníricas de un “mundo resbaladizo, que a cada instante olvidaba el aspecto que había tenido hasta entonces” (p. 179), fuera prohibido por sus “tendencias antisociales”.

En “Queridos espantapájaros”, la autora trata de localizar el momento detonante de la Primavera, el epicentro de una explosión de vida que se contagia al hormigón de la ciudad, el cual, sorprendido, comienza a germinar (p. 100). Hasta los edificios crecen a imitación de la flora. La primavera asoma incluso en lo fatídico, en las inmediaciones de la muerte, porque hay un parentesco entre ella y la muerte (p. 80), porque incluso la muerte es vista como un algo genuinamente humano y como una victoria del hombre (p. 79). Entre las visiones consecutivas que presenta el relato, se destaca la escena de la comitiva de un entierro, que viene a representar “un elemento inconformista, el único elemento imprevisible e imposible de controlar en un sistema de determinaciones tan perfectas” (p. 79).

Sin embargo, al mismo tiempo se prepara una conspiración (p. 65). Un ejército de espantapájaros impedirá el triunfo de la primavera/vida. La terrible imprecación con la que se cierra este relato puede leerse como una diatriba contra el modo en que los autoritarismos conspiran contra la felicidad: la protagonista se dirige a ese ejército de espantapájaros en una forma en la que, probablemente, no estén acostumbrados, “directa y humana” (p. 104). Al fin y al cabo, un espantapájaros es una farsa, una burda emulación de un hombre. Y eso son exactamente los gerifaltes del régimen, grotescas imitaciones, inmóviles y aterradoras, de un ser humano, hombres, al fin y al cabo, clavados en la realidad, pero no acostumbrados a la irrealidad (p. 105), escribe Blandiana.

La primavera es también el ideal de una pureza original intacta, un estado prístino del mundo aún no contaminado por la ideología, un hilo a la Creación -“Olía a tierra, así como debió de haber olido en el momento de la creación del mundo, un olor a tierra madre” (p. 89)-. No escapa Blandiana a los tópicos románticos relativos a la naturaleza, como la libertad natural frente a lo urbano, la infancia como pureza frente a lo adulto, el sueño como ruptura con las reglas de un mundo deshumanizado. No obstante, tales tópicos deben leerse en su contexto, el de los totalitarismos que asolaron a los países del Este en el siglo xx, de ahí que el sueño aparezca en Blandiana emparentado no tanto con la muerte cuanto con la intensificación de la vida. Así considerado, este imaginario romántico cobra nuevos y perturbadores significados.

Como en el aterrador pasaje musical de Vivaldi, el Verano es presentado en “La ciudad derretida” como una agresión de la que el organismo se defiende a un nivel que queda más allá de la conciencia, “una especie de astucia del cuerpo” (p. 114). Como nos recuerda con acierto Viorica Patea en su espléndido postfacio, “En la iconografía comunista, el sol o la rueda roja son emblemas de la nueva ideología que anuncia en la propaganda oficial el ’futuro radiante’ de una nueva era” (p. 216). El corazón de este relato deshumanizado, es decir, sin rastro humano, en el que solo se describen fenómenos atmosféricos, el fluir de nubes y de colores en el cielo, se localiza en el pasaje en que dos soles compiten en el cielo, y el vencedor, el de arriba, ilumina el mundo con crueldad (p. 122) y lo impregna todo de un hedor repugnante, culpable y victorioso (p. 122); de nuevo la metáfora del totalitarismo como corrupción de la vida. “Yo era partidaria del sol muerto” (p. 121), declara la protagonista, quien, ahora, y a diferencia de los relatos anteriores, está sola, última superviviente bajo un calor sobrenatural que hace que los individuos, como los relojes de Dalí, se derritan y fundan en una gran masa informe.

Otoño. No obstante, lo que confiere auténtica emoción y hondura a estos relatos es el modo en que Blandiana combina lo mágico y lo testimonial, el misterio y la memoria, o, si se quiere, la metafísica y la intimidad. Esto se hace patente de manera peculiar en el último -y, sin duda, el más melancólico- relato de la colección, “Recuerdos de la infancia”, donde se equipara el olor de las hojas y raíces otoñales, de la tierra mojada, al del papel quemado en la hoguera, y se evoca la destrucción de libros prohibidos, práctica que, por desgracia, era habitual en la Rumanía de los años cincuenta. Resulta conmovedor el pasaje en que el padre arranca y echa al fuego las páginas de su biblioteca que podrían tomarse por subversivas, dándoles un último y compungido vistazo, como si quisiera memorizarlas antes de entregarlas al fuego. Vemos cómo las páginas se retuercen en las brasas, “contorsionándose como si estuvieran vivas y sufrieran” (p. 190), arrancadas de libros que Ana Blandiana leería mutilados a lo largo de su infancia.

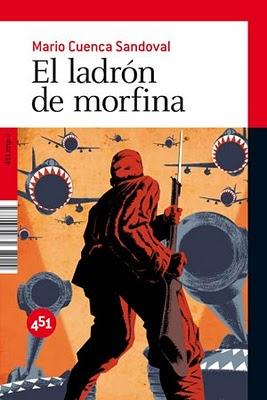

Mario Cuenca Sandoval

Reseña publicada en Diario Córdoba, Cuadernos del Sur, 15/11/2014

Reseña publicada en Diario Córdoba, Cuadernos del Sur, 15/11/2014